ZNA-Konzeption & Optimierung

In der Notaufnahme entscheidet sich, ob der Patient frühzeitig dem für ihn optimalen Behandlungspfad zugeordnet wird. Mit

geeigneten Standards und Prozessen organisieren Sie eine effiziente Notfallversorgung, von der Ersteinschätzung bis zur Verlegung. Eine optimierte Dienstplanung verhindert Burnout

und Unzufriedenheit, weil der tatsächliche Besetzungsbedarf (so kostengünstig wie möglich) abgedeckt ist. Kurz: Wenn die Notaufnahme optimal läuft, hat dies positive Auswirkungen

auf die Prozesse im gesamten Haus - und letztlich auch sehr positive wirtschaftliche Auswirkungen.

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung bei allen Projekten zur Optimierung der Notaufnahme.Wichtig für den Erfolg ist nicht nur der Inhalt der Projektarbeit, sondern vor allem die Einbeziehung der Leistungsträger/-innen der Notaufnahme aus allen Berufsgruppen. Dies ist oft ein wichtiger Schritt in Richtung einer weiteren Verbesserung der Teamarbeit.

Ihr Nutzen: Eine bestmöglich strukturierte und gut funktionierende Notaufnahme ist nicht nur das "Gesicht des Hauses" sondern ein unverzichtbares Glied in der Wertschöpfungskette. Die hohe Spezialisierung in der Medizin ist kein Gegenargument für die Einrichtung zentraler, interdisziplinärer Notaufnahmen, sondern vielmehr der Grund, der diese erforderlich macht.

Durch Klick auf die Überschriften erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Themen:

Zielkonzept zentrale Notaufnahme ...

So könnte Ihre Notaufnahme funktionieren:

Die Zentrale Notaufnahme ist zentraler Anlaufpunkt für alle nicht geplanten Patienten. Durch die Einrichtung der ZNA wird eine hohe medizinische und pflegerische Qualität der Notfallversorgung auf effiziente Weise erreicht. Die Strukturen und Prozesse sind so gestaltet, dass eine hohe Zufriedenheit der Patienten und ihrer Angehörigen, der zuweisenden Ärzte, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden kann.

Hochwertige und zeitnahe Aufnahme-Diagnostik und frühestmögliche Behandlung durch Fachspezialisten werden in einem Umfeld durchgeführt, in dem die optimale Überwachung und pflegerische Betreuung der Patienten gewährleistet sind. Die gleichzeitige Präsenz von Internisten und Chirurgen bietet hohe Synergieeffekte, die den Patienten unmittelbar zugutekommen. Ein offener und kommunikativer Empfangsbereich, minimierte Wartezeiten und ein angemessenes Raumangebot mit Aufnahmebetten, dienen dem Wohlbefinden der Patienten.

Die Zentrale Notaufnahme garantiert eine möglichst wirtschaftliche Leistungserbringung und unterstützt die Sicherung der Erlöse aus der Versorgung von Notfallpatienten. Unnötig aufwändige und teure Diagnostik ist auf ein Minimum reduziert, da die Patienten von Anfang an durch erfahrene Mediziner versorgt werden. Primäre und sekundäre Fehlbelegungen werden vermieden und die Zuweisung von Patienten zu Fachabteilungen und Klinikressourcen ist von Anfang zielgerichtet. Durch effektiven Personaleinsatz wird ein hohes Maß an Wertschöpfung erreicht, ohne dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überfordern.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme verstehen sich als Team und fördern die Zusammenarbeit fach- und berufsgruppenübergreifend. Verzahnte und aufeinander abgestimmte Abläufe innerhalb der Zentralen Notaufnahme und zu den wesentlichen Schnittstellenbereichen verringern Informationsverluste und gewährleisten Transparenz.

Die Zentrale Notaufnahme unterstützt die Abteilungen in der ersten Phase der Notfallversorgung.

Die ZNA hat eine eigene Leitung. Diese sorgt dafür, dass die ZNA als wichtiges Organ im Organismus Krankenhaus jederzeit handlungs- und leistungsfähig ist. Die Leitung der ZNA ist Ansprechpartner für das Krankenhausmanagement, den Rettungsdienst und sorgt dafür, dass das Team der ZNA interdisziplinär und interprofessionell bestmöglich zusammenarbeitet. Die ZNA-Leitung hat auch die Aufgabe, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren, was ein laufendes Lernen aus Fehlern beinhaltet und alle Stakeholder einbindet.

Die Zentrale Notaufnahme ist zentraler Anlaufpunkt für alle nicht geplanten Patienten. Durch die Einrichtung der ZNA wird eine hohe medizinische und pflegerische Qualität der Notfallversorgung auf effiziente Weise erreicht. Die Strukturen und Prozesse sind so gestaltet, dass eine hohe Zufriedenheit der Patienten und ihrer Angehörigen, der zuweisenden Ärzte, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden kann.

Hochwertige und zeitnahe Aufnahme-Diagnostik und frühestmögliche Behandlung durch Fachspezialisten werden in einem Umfeld durchgeführt, in dem die optimale Überwachung und pflegerische Betreuung der Patienten gewährleistet sind. Die gleichzeitige Präsenz von Internisten und Chirurgen bietet hohe Synergieeffekte, die den Patienten unmittelbar zugutekommen. Ein offener und kommunikativer Empfangsbereich, minimierte Wartezeiten und ein angemessenes Raumangebot mit Aufnahmebetten, dienen dem Wohlbefinden der Patienten.

Die Zentrale Notaufnahme garantiert eine möglichst wirtschaftliche Leistungserbringung und unterstützt die Sicherung der Erlöse aus der Versorgung von Notfallpatienten. Unnötig aufwändige und teure Diagnostik ist auf ein Minimum reduziert, da die Patienten von Anfang an durch erfahrene Mediziner versorgt werden. Primäre und sekundäre Fehlbelegungen werden vermieden und die Zuweisung von Patienten zu Fachabteilungen und Klinikressourcen ist von Anfang zielgerichtet. Durch effektiven Personaleinsatz wird ein hohes Maß an Wertschöpfung erreicht, ohne dabei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überfordern.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme verstehen sich als Team und fördern die Zusammenarbeit fach- und berufsgruppenübergreifend. Verzahnte und aufeinander abgestimmte Abläufe innerhalb der Zentralen Notaufnahme und zu den wesentlichen Schnittstellenbereichen verringern Informationsverluste und gewährleisten Transparenz.

Die Zentrale Notaufnahme unterstützt die Abteilungen in der ersten Phase der Notfallversorgung.

Die ZNA hat eine eigene Leitung. Diese sorgt dafür, dass die ZNA als wichtiges Organ im Organismus Krankenhaus jederzeit handlungs- und leistungsfähig ist. Die Leitung der ZNA ist Ansprechpartner für das Krankenhausmanagement, den Rettungsdienst und sorgt dafür, dass das Team der ZNA interdisziplinär und interprofessionell bestmöglich zusammenarbeitet. Die ZNA-Leitung hat auch die Aufgabe, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren, was ein laufendes Lernen aus Fehlern beinhaltet und alle Stakeholder einbindet.

| Dezentral organisierte Notfallversorgung |

Interdisziplinäre Zentrale Notaufnahme |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Checkliste für die Optimierung von Notaufnahmen ...

Das Funktionieren einer interdisziplinären zentralen Notaufnahme hängt von vielen Faktoren ab, z. B.:

Die nachfolgende Checkliste zeigt wesentliche Analyseschritte und Aufgaben, die bei der Neueinrichtung oder Reorganisation zentraler Notaufnahmen bearbeitet und gelöst werden müssen:

- Wie sind die räumliche Aufteilung und die Wegeführung in andere Bereiche (Röntgen, Intensiv, OP, Funktionen) gelöst?

- Wie gut passt die Leitungsstruktur? Ist die Leitung nach Innen und Außen wirksam und akzeptiert?

- Sind die Strukturen und Prozesse so gestaltet, dass die Vorteile einer interdisziplinären Notfallversorgung voll zum Tragen kommen, ohne dass dadurch die Qualität und Effizienz der fachspezifischen Versorgung leidet?

- Wie gut gelingt es, ein Team zu entwickeln, das wirklich interdisziplinär arbeitet und arbeiten will?

Die nachfolgende Checkliste zeigt wesentliche Analyseschritte und Aufgaben, die bei der Neueinrichtung oder Reorganisation zentraler Notaufnahmen bearbeitet und gelöst werden müssen:

- Analyse der Leistungsarten und -mengen im Zeitverlauf

- Auslastungsstatistik für mittlere und hohe Auslastung.

- Klärung des Leistungsprofils (elektiv / stationär)

- Berechnung des Raumbedarfs

- Analyse der IST-Prozesse und Darstellung von Optimierungspotentialen

- Integration der Prozesse und Kommunikationsstrukturen mit allen relevanten Bereichen

- Pforte

- Administrative Patientenaufnahme

- Ambulanzen verschiedener Fachabteilungen und weitere (elektive) Aufnahmebereiche

- Radiologie

- Stationen und Bettenmanagement

- Konsiliarisch tätige Abteilungen

- Rettungsdienst

- Kassenärztliche Notfallpraxis

- Auf Wunsch Darstellung von Möglichkeiten für räumlich-bauliche Verbesserungen

- Bei Projekten, bei denen größere bauliche Maßnahmen geplant sind, arbeiten wir eng mit den Architekten zusammen.

- Berechnung des Besetzungsbedarfs für alle Personalgruppen im Tages- und Wochenverlauf

-

Personalkonzept incl. Modell-Dienstplanung (integriert mit Dienstplänen der Fachabteilungen)

-

Leitungsmodell und Führungsprozesse

Trennung planbarer und unplanbarer Patientenströme ...

Sollen und können für die Aufnahme geplanter und ungeplanter

Patienten getrennte Strukturen aufgebaut werden? Diese Frage ist für die Konzeption von Notaufnahmen entscheidend.

Eine Reihe von Argumenten spricht für eine weitgehende Trennung der Patientenströme:

Häufig lässt sich eine vollständige Trennung aber aus zwei Gründen nicht realisieren:

Dies führt oftmals dazu, dass die Diskussion über die Einrichtung zentraler Aufnahmestrukturen für ungeplante Patienten trotz ihrer offensichtlichen Vorteile im Keim erstickt wird. Einzelne Abteilungen haben Sorge, dass ihr ureigenster Bereich in einer zentralen Einheit aufgeht, in der sie nicht mehr die gewohnte Kontrolle haben. Während in der Akutversorgung der Vorteil eines interdisziplinären Ansatzes offensichtlich ist, stehen bei der elektiven ambulanten Versorgung vor allem fachspezifische Aspekte im Vordergrund. Die Anbindung elektiver ambulanter Bereiche an den Bereich der Notfallversorgung wird zumeist als sehr praktisch erlebt und ungern aufgegeben.

Daher ist es bei der Planung einer zentralen Notaufnahme von größter Bedeutung, die berechtigten Interessen der Abteilungen gezielt aufzunehmen und im gesamten Planungsverlauf soweit als möglich zu berücksichtigen. Ein „ideologisches“ Herangehen an das Thema ZNA (100%ige Trennung der Notfallpatienten etc.) ist nicht zielführend. Vielmehr erfordert die Planung im Einzelfall viel Kreativität und eine geeignete Begleitung des Projekts. In unseren Projekten gab es immer wieder Beispiele dafür, dass es günstig sein kann, ausgesuchte elektive Leistungsgruppen in einer Zentralen Notaufnahme zu integrieren und bei bestimmten Patientengruppen (typisch: Entbindung) die Notfallversorgung außerhalb der ZNA zu organisieren.

In unseren Projekten prüfen wir daher: Welche elektiven Leistungen der Chirurgischen Abteilungen lassen sich in welchem Umfang mit der Notfallversorgung räumlich, personell und prozessual gut koppeln und was kann ohne Effizienzverluste räumlich getrennt werden?

Eine Reihe von Argumenten spricht für eine weitgehende Trennung der Patientenströme:

- Unterschiedliche Bedürfnisse der verschiedenen Patientengruppen

- Die Vorhaltung von Ressourcen für die Notfallversorgung ist vergleichsweise teuer

- Stark schwankender Arbeitsanfall

- Mindestbesetzung auch in Phasen geringer Auslastung

- Die Prozesse der Notfallversorgung beinhalten andere Anforderungen, als die geplanten Leistungen für elektive Patienten

- Durch die Trennung der Patientenströme kann eine optimale Ressourcensteuerung mit geringen Wartezeiten erreicht werden

Häufig lässt sich eine vollständige Trennung aber aus zwei Gründen nicht realisieren:

- Spezielle Notfälle werden zu bestimmten Zeiten direkt in hoch spezialisierten Fachabteilungen versorgt - wofür allerdings ein geeignetes Prozedere gewährleistet sein sollte. Beispiele hierfür sind Augenheilkunde, Urologie, Gynäkologie u.a..

- Der reguläre Funktionsbereich einer Abteilung ist mit der Notfallversorgung verknüpft. Am häufigsten ist dies in den unfallchirurgischen Abteilungen der Fall, die eine unfallchirurgische Ambulanz unterhalten. In kleineren Häusern macht es wenig Sinn, für Gipse und Verbände eine komplette Trennung der elektiven Versorgung (Nachsorge, D-Arzt-Sprechstunden etc.) durchzuführen.

Dies führt oftmals dazu, dass die Diskussion über die Einrichtung zentraler Aufnahmestrukturen für ungeplante Patienten trotz ihrer offensichtlichen Vorteile im Keim erstickt wird. Einzelne Abteilungen haben Sorge, dass ihr ureigenster Bereich in einer zentralen Einheit aufgeht, in der sie nicht mehr die gewohnte Kontrolle haben. Während in der Akutversorgung der Vorteil eines interdisziplinären Ansatzes offensichtlich ist, stehen bei der elektiven ambulanten Versorgung vor allem fachspezifische Aspekte im Vordergrund. Die Anbindung elektiver ambulanter Bereiche an den Bereich der Notfallversorgung wird zumeist als sehr praktisch erlebt und ungern aufgegeben.

Daher ist es bei der Planung einer zentralen Notaufnahme von größter Bedeutung, die berechtigten Interessen der Abteilungen gezielt aufzunehmen und im gesamten Planungsverlauf soweit als möglich zu berücksichtigen. Ein „ideologisches“ Herangehen an das Thema ZNA (100%ige Trennung der Notfallpatienten etc.) ist nicht zielführend. Vielmehr erfordert die Planung im Einzelfall viel Kreativität und eine geeignete Begleitung des Projekts. In unseren Projekten gab es immer wieder Beispiele dafür, dass es günstig sein kann, ausgesuchte elektive Leistungsgruppen in einer Zentralen Notaufnahme zu integrieren und bei bestimmten Patientengruppen (typisch: Entbindung) die Notfallversorgung außerhalb der ZNA zu organisieren.

In unseren Projekten prüfen wir daher: Welche elektiven Leistungen der Chirurgischen Abteilungen lassen sich in welchem Umfang mit der Notfallversorgung räumlich, personell und prozessual gut koppeln und was kann ohne Effizienzverluste räumlich getrennt werden?

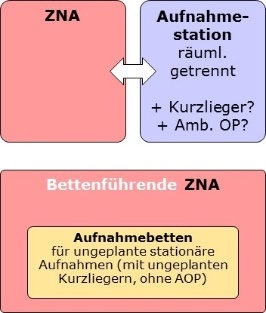

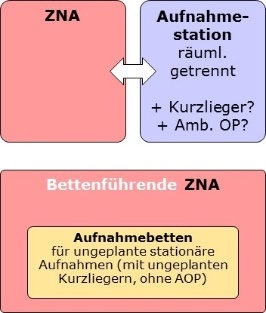

Sollen Aufnahmebetten vorgehalten werden? ...

Die internistische und neurologische Notfallversorgung braucht oftmals längere Zeitfenster, als etwa

die unfallchirurgische. Die Frage ist daher, ob Aufnahmebetten als Prozess-Puffer benötigt werden.

Weniger sinnvoll erscheint es uns, Aufnahmebetten als dauerhaften Kapazitäts-Puffer zu nutzen, weil es ressourcenbedingte Probleme bei der routinemäßigen Abverlegung von Patienten gibt. Leider ist dies oft ein "Henne-Ei-Problem": sobald Aufnahmebetten vorgehalten werden, nehmen die Probleme mit der Abverlegug aus der Notaufnahme zu. Die Notaufnahme ist kein Ausgleich für scheinbar mangelnde Bettenkapazitäten. Hierfür sind andere Lösungen erforderlich: Kapazitätsplanung, Leistungssteuerung, Bettenmanagement sind die Stichworte.

Was also ist zu tun? Soll man Aufnahmebetten einrichten? Ist das wirtschaftlich und von den medizinisch-pflegerischen Prozessen her sinnvoll?

Unsere Beratungsleistungen umfassen

Durch die Aufnahmebetten soll die Möglichkeit geschaffen werden, ungeplante Patienten situationsentsprechend in einem Bett mit angemessenem Ambiente zu versorgen, wenn die initiale Versorgung längere Zeit in Anspruch nimmt oder eine unmittelbare Verlegung auf Station nicht sinnvoll ist. Dies betrifft v.a. Patienten mit

Die Vorhaltung von Aufnahmebetten ist nur dann sinnvoll, wenn folgendes gewährleistet ist:

Wenn dies gewährleistet ist, können mit der Unterbringung in Aufnahmebetten wichtige Ziele erreicht werden:

Für die Einrichtung von Aufnahmebetten gibt es mehrere Möglichkeiten:

Wenn man sich für die Vorhaltung von Aufnahmebetten entscheidet, ist es in kleinen und mittleren Häusern von Vorteil, wenn diese vom Personal der ZNA mit betreut werden, weil man zusätzliche Schnittstellen vermeidet, der Aufnahme- und Erstversorgungsprozess nahtlos geführt und Synergien genutzt werden können. In größeren Häusern können ZNA-nahe Kurzlieger-Einheiten zweckmäßiger sein.

Das Risiko bei der Vorhaltung von Aufnahmebetten liegt in der Fehlnutzung, um Engpässe in der stationären Versorgung der Abteilungen auszugleichen. Ohne eine handlungsfähige Leitung der ZNA ist dies in der Praxis kaum zu vermeiden.

Weniger sinnvoll erscheint es uns, Aufnahmebetten als dauerhaften Kapazitäts-Puffer zu nutzen, weil es ressourcenbedingte Probleme bei der routinemäßigen Abverlegung von Patienten gibt. Leider ist dies oft ein "Henne-Ei-Problem": sobald Aufnahmebetten vorgehalten werden, nehmen die Probleme mit der Abverlegug aus der Notaufnahme zu. Die Notaufnahme ist kein Ausgleich für scheinbar mangelnde Bettenkapazitäten. Hierfür sind andere Lösungen erforderlich: Kapazitätsplanung, Leistungssteuerung, Bettenmanagement sind die Stichworte.

Was also ist zu tun? Soll man Aufnahmebetten einrichten? Ist das wirtschaftlich und von den medizinisch-pflegerischen Prozessen her sinnvoll?

Unsere Beratungsleistungen umfassen

- Unterstützung bei der Entscheidung für oder gegen Aufnahmebetten

- Klärung des Nutzungskonzepts für Aufnahmebetten

- Ermittlung der hierfür optimalen Bettenkapazität

- Entwicklung von Regeln für die Belegung und Abverlegung

- Einbindung in das Gesamtkonzept der Notfallversorgung

Durch die Aufnahmebetten soll die Möglichkeit geschaffen werden, ungeplante Patienten situationsentsprechend in einem Bett mit angemessenem Ambiente zu versorgen, wenn die initiale Versorgung längere Zeit in Anspruch nimmt oder eine unmittelbare Verlegung auf Station nicht sinnvoll ist. Dies betrifft v.a. Patienten mit

- sehr kurzer Verweildauer,

- Indikation zur Akut-Operation,

- längerem Zeitbedarf für die initiale (Aufnahme-)Diagnostik und Therapie

- unklarer Fachrichtung,

- unklarer Indikation zur stationären Behandlung, sowie

- nachts eintreffende Patienten.

Die Vorhaltung von Aufnahmebetten ist nur dann sinnvoll, wenn folgendes gewährleistet ist:

- Es ist wirksam vereinbart, dass die Abteilungen übernehmen Patienten aus der ZNA übernehmen, wenn diese für die Verlegung auf Stationen vorbereitet sind und die (ebenfalls vereinbarten) Leistungen der Notaufnahme abgeschlossen sind.

- Die Verlegung wird tagsüber von einem zentralen Bettenmanagement unterstützt.

- Rückverlegungen in die ZNA finden nicht statt.

- Die Versorgung von Kurzliegern kann entsprechend abgerechnet werden.

Wenn dies gewährleistet ist, können mit der Unterbringung in Aufnahmebetten wichtige Ziele erreicht werden:

- Zuverlässige Abklärung der Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts: Vermeidung von Fehlbelegungen

- Verbesserung der Patientensteuerung

- Höherer Patientenkomfort auch bei längerer Dauer der initialen Diagnostik und Therapie

- Sicherstellung einer vollständigen Aufnahme in der ZA auch bei höherem gleichzeitigem Patientenaufkommen: die Qualität der initialen Diagnostik, Therapie (Erstversorgung) und Pflege wird verbessert.

- Stärkung der Interdisziplinarität

- Entlastung der Stationen und Zentralisierung der Ressourcen im Nachtdienst

- Möglichkeit der Erlössteigerung durch Vermeidung von Kurzliegerabschlägen

Für die Einrichtung von Aufnahmebetten gibt es mehrere Möglichkeiten:

Wenn man sich für die Vorhaltung von Aufnahmebetten entscheidet, ist es in kleinen und mittleren Häusern von Vorteil, wenn diese vom Personal der ZNA mit betreut werden, weil man zusätzliche Schnittstellen vermeidet, der Aufnahme- und Erstversorgungsprozess nahtlos geführt und Synergien genutzt werden können. In größeren Häusern können ZNA-nahe Kurzlieger-Einheiten zweckmäßiger sein.

Das Risiko bei der Vorhaltung von Aufnahmebetten liegt in der Fehlnutzung, um Engpässe in der stationären Versorgung der Abteilungen auszugleichen. Ohne eine handlungsfähige Leitung der ZNA ist dies in der Praxis kaum zu vermeiden.

Beratung bei der baulichen Entwicklung ...

Umbaumaßnahmen sind bei ZNA-Projekten häufig erforderlich. Wir begleiten die Entwicklung des

Vorentwurfs in enger Zusammenarbeit mit Architekten und klinischen Nutzergruppen.

Unser Leistungsangebot umfasst:

Die räumliche Aufteilung von Notaufnahmen hat auch Effekte auf die Personalvorhaltung:

Unsere Erfahrung liegt besonders darin, die Kommunikation zwischen Klinikern und Architekten zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass nicht-offensichtliche Aspekte der komplex vernetzten Betriebsorganisation bei der baulichen Planung von Anfang an berücksichtigt werden.

Unser Leistungsangebot umfasst:

- Unterstützung bei der Erstellung des Raum- und Funktionsprogramms.

- Darstellung von Lagebeziehungen und Wegeführungen (ZNA zu Haupteingang, Röntgen, administrative Aufnahme, Ambulanzen, OP, Stationen, Funktionsbereichen etc.)

- Anordnung von Aufnahmebetten.

- Unterstützung bei der Entwicklung von Alternativen der baulichen Realisierung, insbesondere hinsichtlich einer funktionalen Raumanordnung und Wegeführung innerhalb der ZA.

- Durchgängige Prozessorientierung unter Berücksichtigung von Raumangebot und Leistungsspektrum der Notaufnahme.

Die räumliche Aufteilung von Notaufnahmen hat auch Effekte auf die Personalvorhaltung:

- Gibt es Bereiche mit durchgängig erforderlicher Personalvorhaltung (Mindestbesetzung), die vom Rest der Notaufnahme relativ abgetrennt sind?

- Können Bereiche zu bestimmten Zeiten geöffnet bzw. geschlossen werden?

Unsere Erfahrung liegt besonders darin, die Kommunikation zwischen Klinikern und Architekten zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass nicht-offensichtliche Aspekte der komplex vernetzten Betriebsorganisation bei der baulichen Planung von Anfang an berücksichtigt werden.

Umgang mit Überlastungssituationen ...

Egal wie gut man plant: In jeder Notaufnahme gibt es immer wieder Situationen, in denen Ressourcen

und Anforderungen aus dem Gleichgewicht geraten. Daher ist es notwendig, vorab ein praktikables Management von Überlastungssituationen zu planen und zu vereinbaren. Einer der

Erfolgsfaktoren dabei ist die Einbeziehung aller mit der Notaufnahme verbundenen Bereichen - von der Röntgenabteilung bis zu den Stationen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das

laufende Training der Kommunikation in

Stresssituationen.

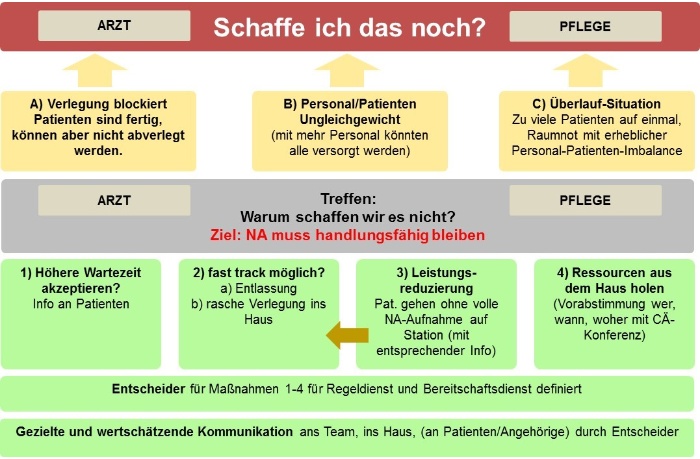

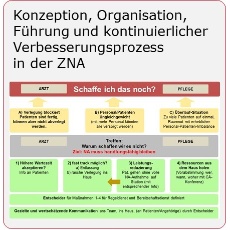

Die folgende Darstellung zeigt unseren generellen Ansatz für das Management von Überlastungssituationen. Solche Roh-Konzepte müssen natürlich im Haus diskutiert und auf die jeweilige Situation zugeschnitten werden, damit sie Akzeptanz finden und wirksam werden.

Der Ausgangspunkt ist aus unserer Sicht subjektiv. Stress erkennt man am ehesten daran, dass man sich fragt: "Schaffe ich das noch?". Wenn diese Frage in einem Notaufnahme-Team in den Vordergrund tritt, ist es Zeit für das Überlastungsmanagement. Dieses hat verschiedene Eskalationsstufen, so dass man eben nicht gleich bei der Forderung landet "Wir müssen uns abmelden" ...

Die folgende Darstellung zeigt unseren generellen Ansatz für das Management von Überlastungssituationen. Solche Roh-Konzepte müssen natürlich im Haus diskutiert und auf die jeweilige Situation zugeschnitten werden, damit sie Akzeptanz finden und wirksam werden.

Der Ausgangspunkt ist aus unserer Sicht subjektiv. Stress erkennt man am ehesten daran, dass man sich fragt: "Schaffe ich das noch?". Wenn diese Frage in einem Notaufnahme-Team in den Vordergrund tritt, ist es Zeit für das Überlastungsmanagement. Dieses hat verschiedene Eskalationsstufen, so dass man eben nicht gleich bei der Forderung landet "Wir müssen uns abmelden" ...

Patientensteuerung und Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Notfallpraxis ...

Die Einrichtung kassenärztlicher Notfallpraxen in unmittelbarer Nähe von Notaufnahmen hat sich

mittlerweile etabliert. Sie dient außerhalb der regulären Sprechzeiten der externen Kassenpraxen der Versorgung von Patienten, für die eine allgemeinärztliche Behandlung

ausreichend ist.

Die Bedeutung einer kassenärztlichen Notfallpraxis liegt

Durch die Integration einer Notfallpraxis kann eine angemessene Patientenversorgung sichergestellt werden, ohne dass diese vom Haus selbst (ohne entsprechende Kostendeckung) vorgenommen werden muss.

Die Wartezeiten für Patienten verringern sich während der Öffnungszeiten von Notfallpraxen, da gerade das dort behandelte Patientenklientel aufgrund der Prioritätsregeln der Notfallversorgung i.d.R. die längste Zeit in den Wartebereichen verbringen muss.

Ein wichtiges - und oft noch nicht zufriedenstellend gelöstes - Thema bleibt die Patientensteuerung. Wer entscheidet mit welchen Mitteln und welcher Autorisierung, ob ein Patient direkt in die KV-Praxis geht oder gleich in der Notaufnahme versorgt wird? Das Thema beinhaltet Aspekte der Patientensteuerung, der Personalvorhaltung und hat wirtschaftliche, rechtliche und ggf. auch medizinische Konsequenzen.

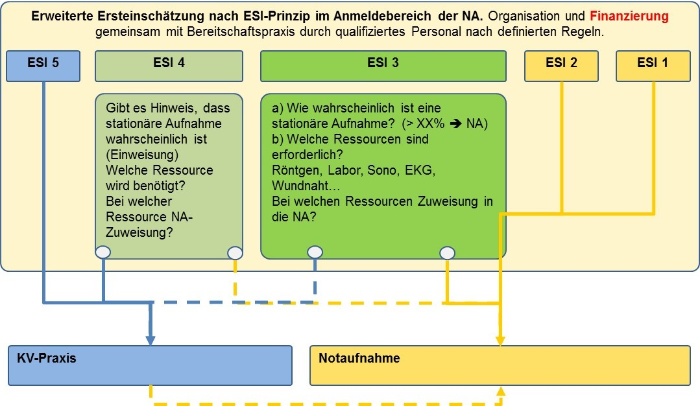

Das nachfolgende Schema zeigt eine Möglichkeit, wie Patientensteuerung in Zusammenarbeit mit einer KV-Notfallpraxis aussehen kann:

Die Bedeutung einer kassenärztlichen Notfallpraxis liegt

- in der Vermeidung von Fehlzuweisungen,

- in der Sicherung des Einzugsgebietes und damit

- in der gezielten Zuweisung von Patienten mit Indikation zur stationären Krankenhausbehandlung.

Durch die Integration einer Notfallpraxis kann eine angemessene Patientenversorgung sichergestellt werden, ohne dass diese vom Haus selbst (ohne entsprechende Kostendeckung) vorgenommen werden muss.

Die Wartezeiten für Patienten verringern sich während der Öffnungszeiten von Notfallpraxen, da gerade das dort behandelte Patientenklientel aufgrund der Prioritätsregeln der Notfallversorgung i.d.R. die längste Zeit in den Wartebereichen verbringen muss.

Ein wichtiges - und oft noch nicht zufriedenstellend gelöstes - Thema bleibt die Patientensteuerung. Wer entscheidet mit welchen Mitteln und welcher Autorisierung, ob ein Patient direkt in die KV-Praxis geht oder gleich in der Notaufnahme versorgt wird? Das Thema beinhaltet Aspekte der Patientensteuerung, der Personalvorhaltung und hat wirtschaftliche, rechtliche und ggf. auch medizinische Konsequenzen.

Das nachfolgende Schema zeigt eine Möglichkeit, wie Patientensteuerung in Zusammenarbeit mit einer KV-Notfallpraxis aussehen kann:

Die Leitung der Zentralen Notaufnahme ...

Wer ein Buch über Mikropolitik im Krankenhaus schreiben

möchte, findet beim Thema Leitungsstruktur von Notaufnahmen den Ort, an dem sämtliche Interessen zusammenlaufen.

Prüfen Sie selbst, inwieweit die Leitungsstruktur Ihrer Notaufnahme die Anforderung erfüllt, die heute an moderne Führung und Management gestellt werden:

Falls Sie beim Lesen dieser Checkpunkte erhebliche Defizite festgestellt haben (die nicht in der Person der Leitung/en begründet sein müssen!) ist es eine höchst sinnvolle Investition, dieses Thema nachhaltig zu klären und zu regeln. Wir bieten dazu auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung gerne unsere Unterstützung an.

Prüfen Sie selbst, inwieweit die Leitungsstruktur Ihrer Notaufnahme die Anforderung erfüllt, die heute an moderne Führung und Management gestellt werden:

- Die Leitungsstruktur ist auf das Leistungsangebot, das Nutzungskonzept und die Prozessorganisation abgestimmt.

- Die Leitung der ZNA vertritt diese als Betriebseinheit in der Abstimmung mit den Abteilungen und Funktionsbereichen.

- Die ZNA-Leitung ist in der Lage, mit den verschiedenen Abteilungen eine konstruktive und funktionale Zusammenarbeit zu erreichen.

- Sie ist akzeptierter Ansprechpartner für die Klinikleitung.

- Die Leitung der ZNA führt die Mitglieder des Teams persönlich, d.h. sie wird von diesen als Führungsperson erlebt und geschätzt.

- Die Kommunikation mit Rettungsdienst, niedergelassenen Ärzten und anderen Stakeholdern wird von der ZNA-Leitung aktiv gepflegt.

- Die Abläufe in der Notaufnahme sind klar geregelt.

- Die Leitung achtet auf die Einhaltung der Regelungen und kommuniziert mit den Beteiligten, wenn dies nicht der Fall ist.

- Im Bedarfsfall werden Regelungen im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unter Einbeziehung von Betroffenen weiterentwickelt.

- Die ZNA-Leitung ist in der Lage, die medizinischen Verantwortung für die Patientenversorgung in der akuten Notfallphase bis zur Übergabe an eine Fachabteilung zu verantworten.

- Die Leitung sorgt durch geeignete Führungsinstrumente für eine gleichbleibende Qualität der Versorgung auch außerhalb des Regeldienstes.

- Notfall-Behandlungspfade werden in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen abgestimmt und weiterentwickelt.

- In Engpasssituationen ist die Leitung Modell für ein geschicktes und ruhiges Überlastungsmanagement.

- Die ZNA-Leitung arbeitet mit Controlling und Qualitätsmanagement zusammen und wendet KPI´s an, um die Performance der ZNA darzustellen und zu steuern.

- Die Leitung supervidiert und koordiniert die Dienstplanung der Kliniken/Berufsgruppen mit einem zufriedenstellenden Ergebnis, d.h.:

- Vermeidung von Personalüberhängen ebenso wie Personalengpässen.

- Hohe Akzeptanz im Team.

- Aktive Kooperation der Kliniken, die Personal in die Notaufnahme entsenden (je nach Struktur).

Falls Sie beim Lesen dieser Checkpunkte erhebliche Defizite festgestellt haben (die nicht in der Person der Leitung/en begründet sein müssen!) ist es eine höchst sinnvolle Investition, dieses Thema nachhaltig zu klären und zu regeln. Wir bieten dazu auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung gerne unsere Unterstützung an.

Die Zentrale Notaufnahme als lernende Organisation: Leitung und kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Die Phase der Grundsatzdiskussion über zentrale Notaufnahmen ist in den meisten Kliniken

vorüber. Vielerorts wurden ZNAs eingerichtet. Das bedeutet aber nicht, dass damit alle Probleme der Notfallversorgung und Akutaufnahme im Krankenhaus gelöst wären. Die

Komplexität einer ZNA, die geringe Planbarkeit, die gefühlte Abhängigkeit von Rettungsdiensten und Zuweisern und die Einbettung in das gesamte Gefüge eines Krankenhauses mit

seinen vielfältigen mikropolitischen Strategien - all das macht die ZNA zu einem sehr beanspruchten Organ im Organismus Krankenhaus.

Damit die Notaufnahme handlungsfähig bleibt, damit die Patienten möglichst zu jeder Zeit hohe Versorgungsqualität erfahren, damit die klinischen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger nicht ausbrennen, sind mehrere Dinge nötig:

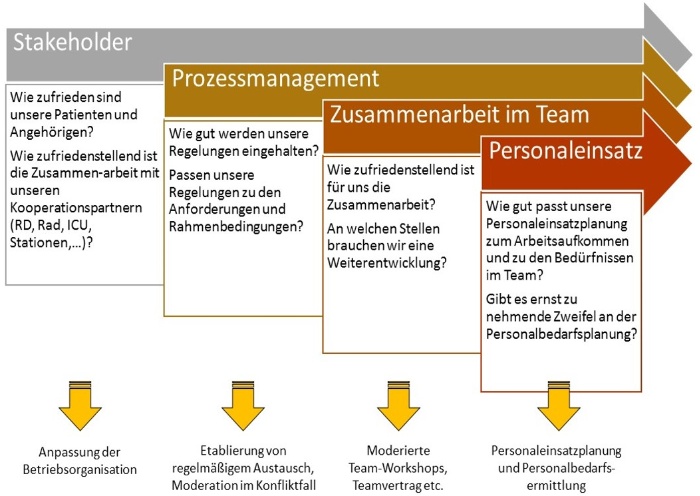

Die grafische Darstellung zeigt einige Themen und Fragestellungen auf, die in einem KVP regelmäßig berücksichtigt werden sollten. Wir beraten Sie bei der Initiierung und Etablierung eines KVP in Ihrer Notaufnahme mit allen dazu gehörigen Aspekten und Instrumenten:

Damit die Notaufnahme handlungsfähig bleibt, damit die Patienten möglichst zu jeder Zeit hohe Versorgungsqualität erfahren, damit die klinischen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger nicht ausbrennen, sind mehrere Dinge nötig:

- Die Notaufnahme braucht eine klare Leitungsstruktur mit definierten Verantwortlichkeiten

- Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird etabliert, der für die Teammitglieder die Möglichkeit einer konstruktiven Mitgestaltung bei der laufenden Organisationsentwicklung bietet.

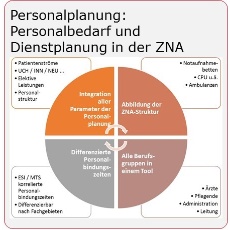

- Es wird eine realistische Personalbemessung und eine professionelle Personaleinsatzplanung durchgeführt. Dazu gehört die laufende Anpassung bei Veränderungen. Dieser Punkt ist so grundlegend, dass wir im Verlauf vieler Projekte ein eigenes System zur Personalplanung in Notaufnahmen entwickelt haben, dem wir ein eigenes Kapitel gewidmet haben. Mehr dazu finden Sie hier...

Die grafische Darstellung zeigt einige Themen und Fragestellungen auf, die in einem KVP regelmäßig berücksichtigt werden sollten. Wir beraten Sie bei der Initiierung und Etablierung eines KVP in Ihrer Notaufnahme mit allen dazu gehörigen Aspekten und Instrumenten:

- Skills zur Moderation von KVP-Runden

- Etablierung einer gesunden Fehlerkultur

- Methoden der Analyse von Fehlern und Einflussmöglichkeiten

- Workshops zur Teamentwicklung (KVP-Team)